|

|

남구 명예기자 배재록

지난 9월 6일 태화강 제3 둔치 일원에서 ‘제6회 태화강 빛 축제’가 열렸습니다.

자연경관과 개방된 공간성을 배경으로 열린 이번 축제에

울산남구문학회(회장 임미희)가 시화전을 열었습니다.

별도 부스를 마련하여 전시된 시와 그림의 향기가 축제 분위기를 높이는 데 일조했습니다.

태화강 제3 둔치는 서정이 흐르는 모습을 보여주었습니다.

시화전 앞에 선 한 시민은 시구를 읽으며 미소 지었고, 또 다른 이는 그림을 바라보다 감탄했습니다.

아이의 손을 잡고 시를 읽어 주었고, 노부부는 의자에 나란히 앉아 오래도록 작품을 바라보았습니다.

작은 전시 공간 안에서는 고백과 사색이 오갔습니다.

즐기는 장이 아닌 서로의 마음을 나누고 공감하는 문화의 장임을 실감했습니다.

울산 시민들의 산책과 휴식의 공간으로 자리 잡은 태화강변은 하나의 거대한 놀이터가 됩니다.

화려한 불빛과 태화강이 어우러지는 야경을 즐기기 위해 시민들은 자주 찾는 명소가 되었습니다.

태화강국가정원은 이제 울산을 대표하는 상징적인 장소로 자리매김했습니다.

이번 축제에는 무대로 가는 길목에 시와 그림의 향기가 짙은 시화전이 열렸습니다.

마치 흐르는 태화강 강물의 잔물결처럼 차분히 마음을 두드렸습니다.

많은 시민이 무심히 지나치기도 하지만, 발걸음을 멈추는 시민들 시향에 젖는 경험을 했습니다.

시화전과 함께 옆 부스에서는 필사체험 행사가 열려 시화전의 분위기를 고양했습니다.

시화에 나오는 시를 그대로 옮겨 쓰는 필사를 통해 시민들은 시의 서정에 빠져들었습니다.

시화전에는 태화강에 관련된 시화가 눈에 들어왔습니다.

남미숙 시인은 ‘태화강, 저물지 않을’ 시에서

‘저녁이 여인처럼 다가오면 ~강물 위에 불빛 풍경으로 눕는다 노래했습니다.

김진희 시인은 ‘대숲’에서 직립의 장대들이 어진 땅을 품어주니

태화강 푸른 보고서 단비 되어 내린다고 노래했습니다.

이미희 시인은 ‘꽃바늘 한나절’에서 만선의 깃발을 흔들며 노을을 잠재웠다.

바다를 캐서 담으면 녹아내린 긴 기다림 수초로 일어설까. 라고 노래했습니다.

정현두 시인은 ‘흙 묻히며 살다가’에서 어두웠던 날들 하나씩 하나씩 털어낸다.

잡풀 속 기억을 헤치며 나는 텅 빈 길을 채워 간다’고 노래했습니다.

최현숙 시인은 ‘안개비가 걷힐 때쯤’에서 하얀 면사포를 드리운 채

낯익은 모습으로 가물거리며 손짓하는 데 다가갈수록 멀어진다고 읊었습니다.

산하 덕진 스님 시인은 ‘녹차나무’에서 지혜 교훈 나눔으로 맑고 고운 향기 되고

자비로운 실천으로 평화 세상 이루어요.라고 노래했습니다.

박미자 시인은 ‘수평선’에서 줄 하나 그어 놓은 텅 빈 운동장에 통통 튀던 아이들

어디로 다 숨었나 심심해 바람은 종인 고무줄놀이한다는 시조를 선보였습니다.

박영식 시인은 ‘물숨’에서 뭍에서 태어나 바다 딸로 산다는 건

허락된 요만큼만 들숨 참아 뱉는 연습 욕심을 못 자른 날엔 봉분한 채 떠간다.

라고 시조시로 노래했습니다.

박순례 시인은 ‘무관심’에서 바늘귀 요리조리 등불에 살펴보니

바늘도 앞뒤가 있다는 걸 이순에야 알았다고 시조로 읊었습니다.

엄덕이 시인은 ‘대추나무송’에서 빗장 건 대문가에 저 홀로 남겨진 채

톡 톡 톡 님 기다리듯 대추나무 흔드네

백방에 소문내어 새빨간 가슴으로 오늘도 머리 흔들며 서걱이는 가을밤이라 시조로 노래했습니다.

임석 시인은 ‘독도 그 달빛’에서 신의 손 아리도록 빚어 놓은 명석 한 점

물빛을 자대 삼아 먼 바다에 올려놓았다고 시조로 노래했습니다.

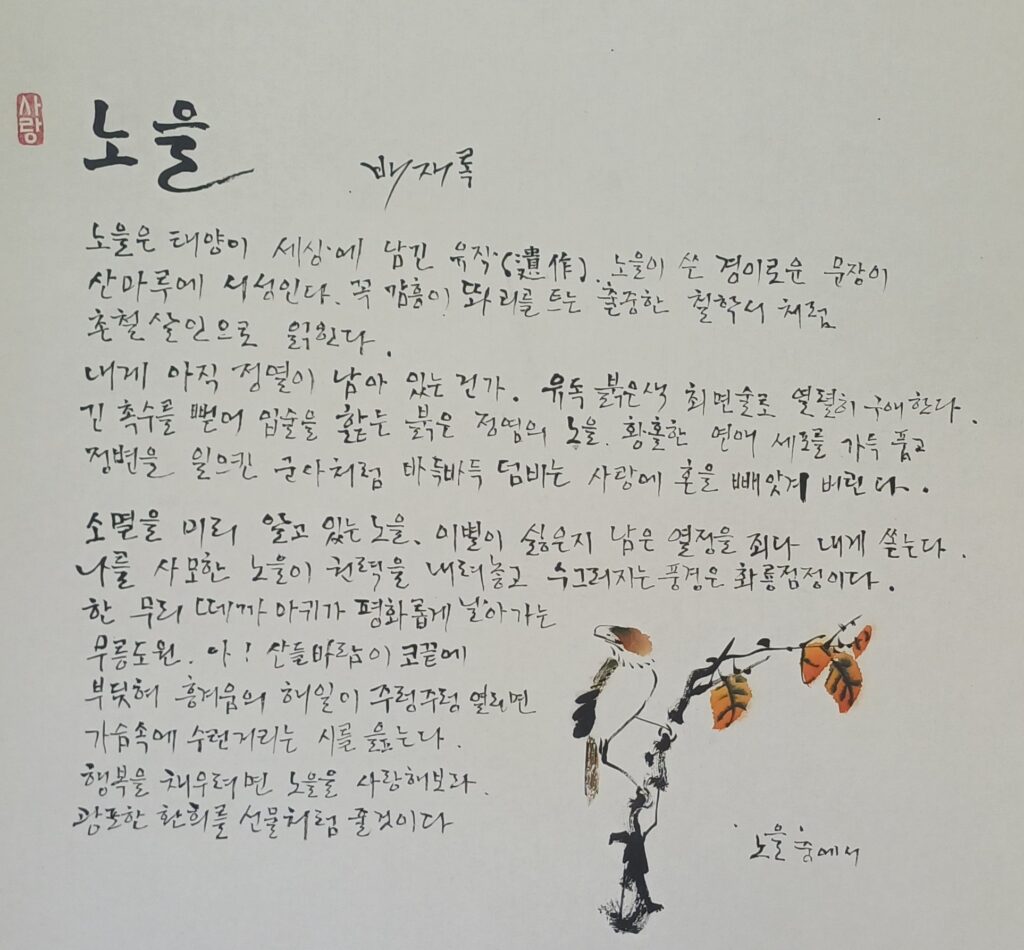

이번 시화전에는 산문도 선보였는데 배재록 수필가는 ‘노을’에서 노을은 태양이 세상에 남겨 놓은 유작.

유독 붉은색 최면술로 열렬이 구애한다, 행복을 채우려면 노을을 사랑해보라고 읊었습니다.

허락된 요만큼만 들숨 참아 뱉는 연습 욕심을 못 자른 날엔 봉분한 채 떠간다.

라고 시조시로 노래했습니다.

태화강 물은 달빛을 받아 은빛으로 반짝이며 흐르고 태화루는 화려하기만 했습니다.

그 앞에 서니 마음속 깊은 곳까지 잔잔한 물결이 스며드는 듯했습니다.

불빛이 아니라, 시와 그림이 오히려 내 안의 그늘을 밝히고 있었습니다.

바늘도 앞뒤가 있다는 걸 이순에야 알았다고 시조로 읊었습니다.

태화강의 바람이 불어 전시된 시화를 흔들었습니다. 그 떨림은 삶의 결을 닮아 있었습니다.

시와 그림이 남긴 울림은 오래도록 마음속에 남았을 것입니다.

이번 전시는 단순한 부대행사가 아니라, 울산이 품은 문화적 깊이를 보여주는 표정이었습니다.

축제의 화려함 뒤에서 소박하게 빛나는 이 전시는, 삶의 본질을 일깨웠습니다.

축제는 눈부심과 서정이 어우러져야 제맛이 나는 법입니다.

눈을 즐겁게 하고 마음을 채워주는 축제가 오래도록 사랑받는 이유도 여기에 있습니다.

축제는 때로는 한 줄의 시, 한 폭의 그림이 사람의 마음을 더 깊이 움직이는 법입니다.

태화강의 밤에 울려 퍼진 이 작은 시와 그림의 노래는 오래도록 기억에 남아 있을 것입니다.